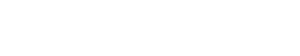

和尚さんのさわやか説法266

曹洞宗布教師 常現寺住職 高山元延

今月の「さわやか説法」は、8月の「お盆号」、そして9月は休載したことから、はたまた貧乏「学生アルバイト物語」の再開である。

「こりゃぁ!!」(><)

「そこに誰かいるのかぁ!!」(><)

懐中電灯のライトがいきなり私の顔に当てられた。

まぶしくてたまらない私は、手でその光をさえぎながら、眼を細めて仰ぎ見た。

そこには白髪の着物姿の男が仁王立ちしていた。

「お前は、誰だ!!」

「なんで、こんな所に寝ているんだ!!」

−その怒り声と同時に−

天井からぶら下がっている60Wの電球の紐をパチリと引っ張ると部屋が明るく照らし出された。

私は、バツが悪そうにして、モゾモゾと埃まみれの毛布にくるまっていた体を起こした。

白髪の男は、また同じことを言った。

「なんで、こんな所に寝ているんだ!!」

−そこは−

ある配送倉庫の前にある、うち破れたプレハブ小屋であった。

私は、その剣幕に押し倒されながら、恐る恐る小声で答えた。

「俺、ここの○○運輸の学生アルバイトのものです。」

「今晩、寝る所がなくて、ここさ泊まってたんです」

「なんだ、お前は、ここの学生アルバイトなのか?」

「どこの学校なんだ?」

「はい、世田谷の駒沢大学の仏教学部の学生です」

「なに!!仏教学部の学生…?」

「仏教?…」

「仏教を学んでいる学生が、なんで、こんなプレハブ小屋に寝てるんだぁ…?」

−白髪の男の疑問は、もっともなことであろう−

私だって、こんな所に寝たくて寝てるわけではないのだ。

その理由(わけ)を私は語り始めた。

−時は−

昭和44年の3月末、私にとっては駒沢大学の1年生から2年生に進級する春休みのことであった。

当時、私は「竹友寮(ちくゆうりょう)」という仏教学部生専門の学生寮に入っていた。

しかし、その寮は大学の夏休み、冬休み、春休みは閉鎖され、入寮生達は、自分の郷里の寺へ帰省する規則(きまり)になっていた。

−ところが−

その春、私は自分の帰省先の八戸の常現寺には帰りたくなかった。

それは父でもある高山不言和尚は、我が子らには厳しい人であり、特に和尚の道を選択し、駒大の仏教学部に進んだ私には、ことさらに厳しかったからである。

こちとらは、仏の道へ進んだからとて、まだまだ学生気分のままだ。

帰省する度に、「なにをゴロゴロしている!!」(怒)

「何しに帰ってきたのじゃ」と、ともかく叱られっぱなしなのだ。

−きっと−

父親和尚は、休み期間だからこそ寺の掃除をしたり、草むしり等々の「仏道修行」を自らが率先してやらなければならないとのことを教えたかったのであろう。

ところが、不肖の「息子」であり、不出来な「弟子」たる私は、そんな自覚も無く、ただただノンベンだらりと過ごし遊び呆けていたのである。

−てなことで−

その春休みは、帰省しないことを告げたのだが、学生寮は閉鎖され戻ることはできない。

ということから、私は、東京都下にいる母親の弟である叔父の家を尋ねた。

「おじちゃん!!俺、この春休みに八戸に帰らず、東京でバイトするから、しばらく、ここに居させてくれないか」と頼み込んだ。

性格の良い叔父は苦笑いをしながらも、頷いてくれたが、今から思えば、本当に迷惑だったにちがいない。

居候よろしく住み着き、昼はバイトに出掛け、夜は帰って泊り込む日々が続いた。

叔父夫婦は新婚家庭でもあり、子ども2人はまだ幼かった。上は幼稚園、下はまだ2才の赤ちゃんだ。

そこに、図々しいオイッ子が転がり込んできたのだ。

私は、一宿一飯の御機嫌取りで、いとこにあたる上の子の幼稚園の送り迎えをしたり、家の手伝いをしたりしていたが、だんだんとその叔父夫婦の家庭の雰囲気が微妙に変化し始めてきたのであった。

最初は「モトノブちゃん、よく来たねェー」

「どう、アルバイトの調子は?」なんて会話がはずんでいたが、一週間も過ぎると、何かしら気まずい空気が流れ、居心地の悪さを感じてきた。

「居候 3杯目には、そっと出し」なんての格言以上に1杯目すら出しずらくなっていた。

私のアルバイト先は渋谷駅前にある大手デパートの家具や家庭用品の配達を一手に担う「○○運輸配送センター」だ。

仕事は、その配送トラックの助手である。運転手社員の隣りに座わり、大きな家具や品物を運転手社員と協力しながら、お客さんのもとに届けるのである。

その時、車のラジオからは、春の選抜高校野球が放送されていた。

「おい!!高山くん、君の郷里の高校じゃないか」

−そうなのである−

あの太田幸司投手率いる「三沢高校」が出場していた。

−ちなみに−

延長18回引き分け、翌日4対2で惜敗した伝説の松山商業戦は、その年の夏の大会であった。

私は、春の選抜高校が始まると、決まってあの配送センターでのアルバイト状景を今でも思い出す。……(涙)

「叔父ちゃん、叔母ちゃん。今まで御面倒をお掛けして、ありがとうございました。」

居ずらくなっていた私は、意を決して叔父夫婦の前で正座して頭を深々と下げた。

「明日から、何とか寝泊りする所が見つかりましたので…。」

「甘えてばかりで、すみませんでした」

−そうしたら−

何となく、ホッとしたような安堵の空気が漂った。

−ところが−

その言葉とは裏腹に行く宛なんぞ鼻っから無かった。但し心の片隅にあったのは、その配送センターのプレハブ小屋だったのだ。

夕方、仕事が終ると帰ったフリをして、また夜に、そのプレハブにもどった。

タンスや家具を包む埃まみれの毛布にくるまって眠りについた時の情景が冒頭の話である。

懐中電灯を向けた白髪の男性に、ことの頴末を語り終ると、その男性は、こう言ったのだ。

「そうか。じゃ!!今日は、俺の家に泊まれ!!」

「えっえっー」

私はビックリして、「したってぇー」

「御メイワクかけるんでは、ねぇのすか?」と、手を横に振った。

「俺も、お前と同じ、東北人だ」

「いいから、俺の家に来い」

「但し、寝るだけだぞ」

私は、その配送センターの前にある黒塀に囲まれた古びた家の玄関の敷居をまたいだ。

私は出された布団に埋くまり眠りについた。

外は3月の肌寒い夜であったが、その布団はことのほか暖かかった。

翌日、起きて布団をきちんと片付け、少しの御礼と思って、部屋と、玄関先を掃除した。

そして、帰ろうとすると、お婆ちゃんが呼び止め、あの厳格そうな白髪の男性がこう言った。

「朝メシ 食って行け!!」

私は、また昨日と同じく、「したってぇー」と言うと、

「まぁ、いいから。これを食べてバイトに行け」

食卓の上にある御飯と味噌汁からは、白いほのかな湯気が立っていた……。

「房舎施(ぼうしゃせ)」という仏教の「布施」の教えがある。これは『雑宝蔵経(ぞうほうぞうきょう)』に説く「無財の七施」の中の一つで、宿も施す功徳のことである。

この意味するところと、配送センターでのアルバイトの「その後の頴末」は、来月号にて語ることにしよう。

さて、どうなることやら?

合掌